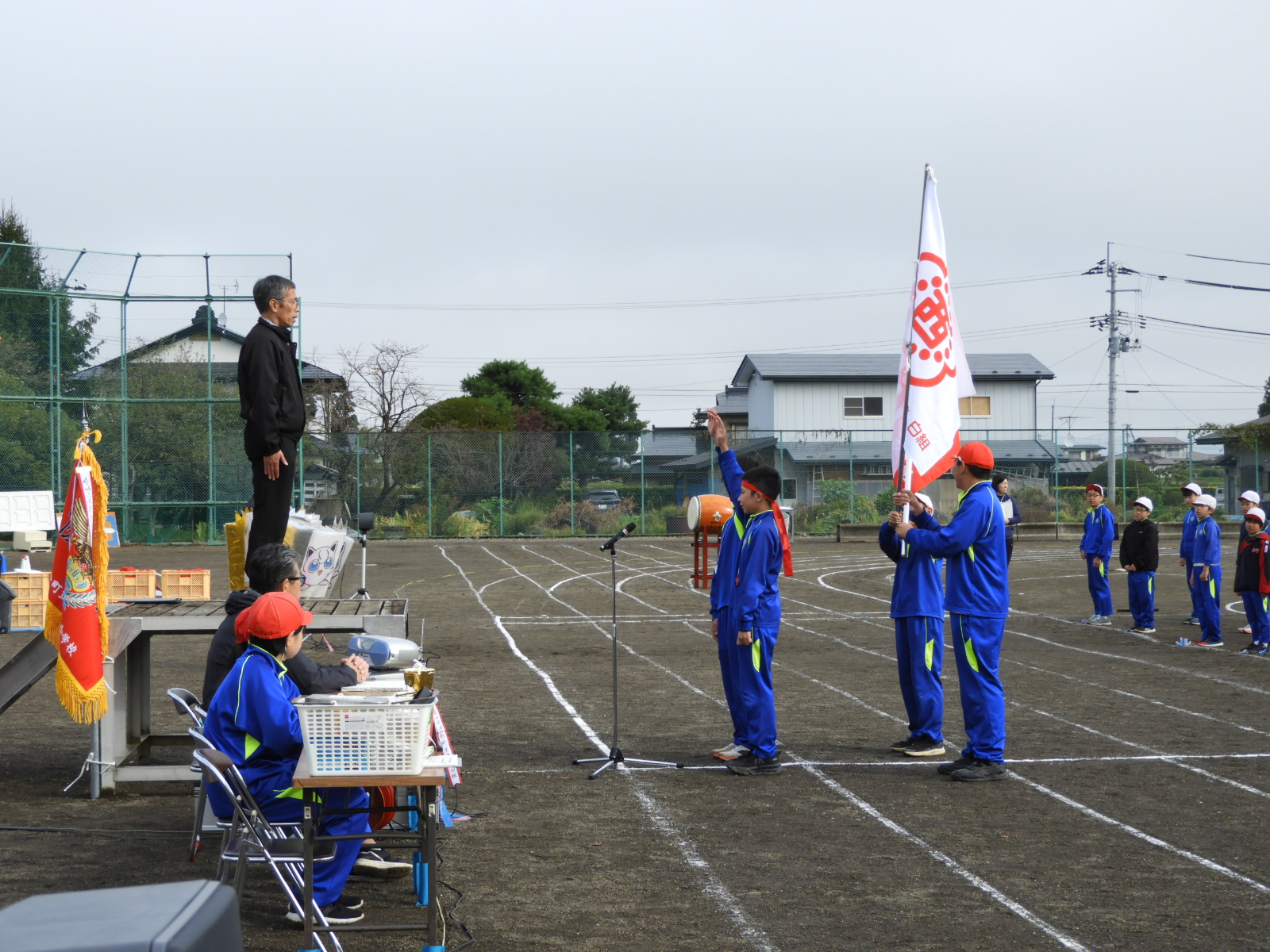

11月4日(火)、3年生児童が見学学習に出かけてきました。

赤沢郷土資料館(赤沢公民館)では、昔の様々な道具が展示されており、地域の方に丁寧に使い方を説明していただきながら、昔の人々のくらしの様子について考えることができました。これから学習する社会科の「かわる道具とくらし」のよい事前学習ができました。

続いて、舟久保洞窟の中も見学しました。3年生の子どもたちは、探検気分で大盛り上がりでした。洞窟の中に入ると、広い空間があり、美しい鍾乳石を見ることができました。約90年前に、猟師によって偶然発見されたとのことで、本格的な発掘調査は行われていませんが、縄文時代後期から晩期にかけての土器、石器、骨角器や炉の後など、同時の人々の遺物、遺構が残されています。